ПИСАТЕЛИ РОССИИ В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Создан новый музей

Опубликовано 5 Февраля 2010 в 08:42 EST

Будылин Иосиф Тедорович, 1945 г.р. Культуролог, академик Российской академии естественных наук. Многолетний сотрудник Пушкинского заповедника на Псковщине, научный руководитель Пушкинской энциклопедии "Михайловское" М., 2003. Автор историко-культурных книг "Деревенский Пушкин" (издания М., 2001, 2006, 2008), "Золотая точка Росии" (О Пушкинском заповеднике ) (СПб, 1994, М., 1996, 2000).

В Михайловском выхода нет.

Невозможен из Пушкина выход…

Е. Евтушенко

Этот музей пока не обозначен ни в одном справочнике и не рекламируется в буклетах Михайловского. В него находят дорогу те, кто, прогуливаясь по заповедным дорогам, обратил внимание на указатель между деревнями Бугрово и Кириллово, к южной окраине Михайловского. Если идти по старой дороге среди "Михайловских рощ" и выйти на луга, холмы и опушку леса, хочется отвлечься от экскурсионных методичек и именно здесь вспомнить знакомые строки:

Люби зеленый скат холмов,

Луга, измятые моей бродящей ленью ,

Прохладу лип и кленов шумный кров-

Они знакомы вдохновенью.

В глазах Пушкина все Михайловское - "рабочий кабинет". Оно и место отдыха, и прогулок "по грибы" (о которых вспоминала его деревенская знакомая), и наблюдений за жизнью природы. В "Михайловских рощах", подобно Онегину можно было скрыться от назойливых соседей или гулять, подбрасывая привезенную из Одессы тяжелую чугунную трость… Здесь, в одиноких прогулках, " в глуши лесов сосновых" он рассмотрел то, чего не увидишь в городе - "В багрец и золото одетые леса", здесь увидел приметы еще одного уходящего года - года жизни:

Роняет лес багряный свой убор. Сребрит мороз увянувшее поле,

Проглянет день, как будто поневоле

И скроется за край окружных гор.

(1825)

В Михайловском частью природы стала и его поэзия.

В 1949 году в роще у старой дороги поставили небольшой дом для сотрудников музея. Один из них - художник Петр Быстров живет здесь, в лесу и сегодня. С 2004 года его гостеприимный дом стал пристанищем творческого содружества художников, режиссеров и актеров, музыкантов, создателей музеев, литераторов и получил название Лаборатории искусств.

Традиция приездов творческих людей "к Пушкину", возникла уже в начале 20 века. И посещение края, так или иначе, отражалось в искусстве. Такие разные писатели как В. Тимофеева (Починковская), С. Гейченко, К. Паустовский. Ю. Куранов, Т. Глушкова, С. Довлатов, Я. Смердов, М. Дудин, П. Антакольский и многие другие оставили свое понимание роли, значения заповедного пушкинского края в культуре Отечества. Эпическое понятие "Пушкин-Михайловское" определило возникновение весьма значительного "культурного слоя".

Заповедник пережил разруху двух войн и стал одним из символов послевоенного возрождения культуры страны. Издавна это место встречи каждого нового поколения с высшими духовными ценностями, место передачи традиций, опыта, отношения к родному языку, истории и к Отечеству. По своему значению для культуры он равен Эрмитажу, Русскому музею, Третьяковской галерее, Большому и Малому театрам, которые являются неприкосновенным запасом отечественной культуры. На разных этапах эту мысль утверждали полотна художников и литература. Но если картины прошлых лет иногда участвуют в выставках, то слово писателей и поэтов о заповеднике, сказанное даже недавно, - в 21- м веке почти забыто и фактически неизвестно новым поколениям. Между тем в нем раскрыт опыт и смысл сохранения пушкинского края как заповедного и, если мы хотим сохранить нашу культуру, он не может быть не востребован сегодня.

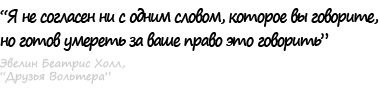

Можно сказать, что образ Пушкинского заповедника, каким он сложился в 1960 -е -начале 90-х годов вызрел и выстрадан в литературе. В поэзии и прозе, в лучших аналитических статьях. Люди разных эпох, а подчас и полярные по своим убеждениям, безоговорочно едины в своем отношении к памятному месту.

"Я изъездил почти всю страну. Видел много мест удивительных и сжимающих сердце, но, ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой. Как Михайловское".

"Я изъездил почти всю страну. Видел много мест удивительных и сжимающих сердце, но, ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой. Как Михайловское".

К. Паустовский.

"Я побывал в 13 странах мира, но лучше мест, чем Пушкинские Горы не видел".

С. Довлатов.

"Пусть вам завяжут глаза и сбросят из под самого неба на парашюте…Вы все равно почувствуете, что попали в святое место".

Ю. Куранов

"…Пушкинские памятники - это не только личное жилье поэта и предметы, в нем содержащиеся, но это и дома, и усадьбы, сады парки, рощи… Среди памятников, связанных с жизнью Пушкина, есть просто "места" - лужайки, дорожки, ручьи , камни, деревья. Кусты, цветы, травы и прочее и прочее…

… Кемпинги, гостиницы, туристские городки - все это должно находиться на почтительном расстоянии от заповедника".

С. Гейченко.

Представьте себе, что завтра мы решили использовать его просто как дачную местность, курорт ( а такого рода предложения высказываются - даже иными деятелями культуры !) при котором музеи заповедника объективно существовали бы как любая достопримечательность. Мы потеряли бы не просто красивые пейзажи, но место, которое уже более ста лет воспринимаются как священное. Ведь давно известно, что общая культура - главное, что делает население - народом, а территорию, где он живет - Отечеством.

Создатели общественного музея Писателей России (хранитель И.Т. Будылин и художник П.Н. Быстров) располагали очень скромными возможностями. Мысли писателей о заповедном крае начертаны на обыкновенных листах писчей бумаги. Эти листы и составляют центр экспозиции. Но они же воспринимаются и как "рамка" главного зрительного образа музея - полотна "Хранители" (худ. П. Быстров, 1995. Копия). Обобщенный художественный образ Михайловского здесь является фоном для "портрета" почти сказочного "домового", Хранителя пушкинской усадьбы, в котором легко угадываются черты С. С. Гейченко и двух его помощников. Это образ, возвращающий к пушкинскому "Домовому", незримому покровителю Михайловского:

Останься, тайный страж, в наследственной сени

Постигни робостью полунощного вора

И от недружеского взора

Счастливый домик охрани.

(1819)

Здесь - это фигуры-символы бескорыстного служения делу культуры. В числе их и фигура художника, защищающего самого "домового" "от недружеского взора". Высказывания писателей аранжируют, усиливают и переводят в слово основную мысль замечательного полотна, оригинал которого, кстати, экспонировался на многих выставках.

Увеличенный машинописный шрифт на листах по ассоциации включает в композицию и старую пишущую машинку на таком же старом письменном столе, с чернильницей и перьевой ручкой, другими характерными приметами обстановки писательского кабинета "докомпьютерной эпохи" - 30-70-х годов. Старинные настенные часы, конечно, напоминают о смене времен и поколений. В том числе и поколений писателей.

Материалы, посвященные истории создания заповедника и художественной литературе о нем занимают противоположные друг другу стены и, таким образом, зрительно взаимосвязаны. При этом в экспозицию входит также рамка окна, за которой лес, поляна. На ней в 2005 году установлен оригинальный памятник "Человек-скворечник" (С.С. Гейченко. Дерево, металл. Автор П.Н. Быстров).

Музей напоминает об основных создателях Пушкинского заповедника - перед нами редкие фотографии конца 19 -начала 20 века - писательницы В. В. Тимофеевой (Починковской), первого директора В. М. Никифоровского, писателя С.А. Семенова, пушкинистов В.З. Голубева и А. Гордина. Здесь же памятные уголки довоенного Михайловского, газета "Пушкинский колхозник" 1946 года с именами и фотографиями тех, кто поднимал дома-музеи и парки из пепла.

Посетителям всегда интересны карты местности военных лет и фрагменты мемориальных деревьев, изрешеченные осколками мин и пулями. Композицию "Эхо войны" создал и подарил музею местный житель А. Иванов.

60-80-е годы представляют собой другой временной пласт. Это - период напряженной научной и музейно-собирательской работы. В поисках будущих экспонатов совершались экспедиции в деревни Псковской области. В те годы была облагорожена и интерпретирована как уникальная пушкинская земля - территория всего заповедника, возникли планы расширения его границ. Для турбаз и гостиниц были выбраны соответствующие места.

В экспозицию включены изображения памятных возрожденных в тот период уголков - "родникового колодца", "холма лесистого", "грота" и других мест, какими они вошли в классические издания тех лет. Поэтому здесь и портреты специалистов, создававших музеи. - перед нами хранитель Святогорского монастыря-музея, кандидат исторических наук М. Е. Васильев, хранитель Михайловского, кандидат филологических наук А.Ф. Теплов, исследователь Т.Ю. Мальцева, художник и хранитель музея в Петровском Б. М. Козмин, хранитель музея в Тригорском Г.Ф. Симакина, известный краевед и методист В. Ф. Зажурило, художник В. А. Самородский, рабочие Н.Ф. Шендель, В.С. Семенов и др.

Смысл создания и существования Пушкинского заповедника наиболее полно отразился в замечательном очерке К. Г. Паустовского "Михайловские рощи". В раскрытой книге писателя гость музея может прочесть:

"Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в вековой сосновый лес. В траве на обочине дороги что-то белело. Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. На ней была надпись черной краской . Я отвел мокрые стебли вьюнка и прочел почти забытые слова: " В разны годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я…" Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных местах: в некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах…всюду звучали из травы, из вереска, из сухой земляники простые пушкинские строфы…".

" Это напоминает слова Пастернака: "Поэзия всюду, надо только нагнуться, чтобы поднять ее" - сообщал Констанитин Георгиевич из Михайловского другу, писателю Р.И. Фраерману (4 июля 1937).

К сожалению, сегодня таких "дощечек" почти нигде в заповедных парках нет. Осколок разбитой мраморной доски со стихами, еще недавно находившейся на пушкинской усадьбе, занимает свое место в музее рядом с очерком К. Паустовского. Между тем пушкинская тема вообще играла значительную роль в творчестве писателя, который бывал в заповеднике дважды. Об этом напоминает и находящиеся в экспозиции альманахи "Мир Паустовского", которые выпускает музей писателя в Москве.

Экспозицию, посвященную писателям в значительной мере, создает классический образ книги и книжной полки. Она же и полка-витрина. Здесь и произведения самого А. С. Пушкина в изданиях конца 19- первой половины 20-го веков, книги его современников, классическая русская и зарубежная литература. Немаловажно, что здесь же газеты и журналы, документы партии правительства, как напоминание о времени и условиях в которых создавалась литература о заповеднике советского периода. Однако при этом существовала и "тайная свобода". - "Пушкин, тайную свободу / Пели мы вослед тебе…" (А. Блок). В это время создавалась книга, составившая эпоху в истории Пушкинского заповедника - "У лукоморья", написанная Хранителем заповедника С.С. Гейченко. Имя Пушкина позволяло автору в годы государственного атеизма более свободно, эзоповым языком, описывать и свое отношение к идущим из глубины веков традициям народа: "Когда мы спасаем памятное место от гибели, возрождаем его, мы по-пушкински "заклинаем небо" помочь в этом трудном деле. И тогда в нас самих укрепляется что-то хорошее, мы делаемся крепче и добрее." (В религиозных традициях так всегда испрашивалось благословение на благое дело).

Изданная пять раз ( с 1971 по 1986 годы) стотысячными тиражами, книга "У лукоморья" расходилась мгновенно. Для множества посетителей, или, как они именовались здесь, паломников, она была не путеводителем, но духовным посредником между человеком и музеем. К сожалению, в полном объеме главная из книг Хранителя не переиздавалась много лет. И сегодня, когда в основу культуры положена коммерция, этой книгой музей у старой михайловской дороги напоминает о том, что его создание не было "работой", но духовным подвигом многих людей. Об этом - произведения Юрия Куранова.

Он жил в деревне Савкино, в доме своего друга художника В. А. Самородского. Писатель был убежден: " Ключи нашего сердца… не только там, где нам на них укажут, но повсюду, где сами увидим и приходим к ним". Мягко, в свойственной ему лирической манере, писатель отстаивал право на самостоятельное, свободное творчество. В Михайловском он искал и находил "ключи нашего сердца". Тематически с ним связаны пятнадцать очерков под общим названием "Там, в Михайловском", повесть в письмах "Дом над Румбой". На их страницах не только условные персонажи, но и вполне реальные сотрудники заповедника, экскурсоводы, которые живут и трудятся здесь, следуя завету А.С. Пушкина, "заодно с гением" и "к вечеру смотришь на них, осунувшихся, с опаской, с трепетом священным уважения".

Для Ю. Куранова В. Самородский не только друг. Автор охотно вводит его образ в художественную ткань новелл. Он видит его в мастерской, " в уютном доме Калашникова, возле которого пристроилась на липе избушка для скворцов. Володя делом занят. Со стороны он похож не то на гнома, не то на дятла…. Володя занят чеканкой. Он выбивает на медной доске герб Абрама Ганнибала…". Для заповедника В.А. Самородский так же создатель некоторых валунных указателей, с которыми на дорогах заповедника встречаются гости пушкинской деревни. Им же создавались знаменитые затейливые скворечники, украшавшие усадьбу и многое другое. А в 1974 году В. Самородский позировал своему коллеге А. Попкову , который писал в Михайловском знаменитую картину "Осенние дожди. (Пушкин)". (Хранится в Третьяковской галерее). Так рождается музейный микросюжет, который предстает в фотографиях, книгах, иллюстрациях и, конечно, в звучащем слове на экскурсии. В нем литература и жизнь музея дополняют друг друга.

Литератор (так называл себя автор) Сергей Довлатов, работая экскурсоводом турбазы, прожил здесь два летних сезона 1974-75 годов. Уже тогда страна постепенно двигалась к кризису, разразившемуся в 1991 году. Автор выразил противоречия времени в часто издающейся повести "Заповедник". И сегодня посетители весьма наивно ищут в реальном заповеднике прямые соответствия тексту повести. Однако сам С. Довлатов высказывался осторожно: "Я склоняюсь к более общей ( или более расплывчатой) метафоре - заповедник, Россия, прощание с Родиной" - писал С. Довлатов издателю в Америке (1983) после эмиграции в 1978 году. "Правды, документальной правды и точности в моих произведениях гораздо меньше, чем кажется", - говорил он ( в интервью). В экспозицию кроме фотографий, первого в России издания книги, помещены некоторые неопубликованные документы и фотографии. Одна из задач музея Лаборатории искусств -дать возможность гостю заповедника рассматривать известную сегодня повесть не изолированно, а в историческом контексте, как занимающую свое место в "культурном слое" заповедного края.

Конечно, в музее есть и свои редкости: посетитель имеет возможность отдохнуть на старой "онегинской скамье", включить проигрыватель и поставить пластинку фирмы "Мелодия" со стихами Пушкина, Вяземского, Языкова, Тютчева и других поэтов в исполнении лучших актеров - В. Яхонтова, И. Смоктуновского, А. Шварца, С. Юрского и др. Или послушать рассказы о заповеднике С.С. Гейченко, которые читает автор.

При всей скромности народного музея у старой дороги , его появление в 2009 году - ответ на многие вопросы наших гостей о прошлом и настоящем Пушкинского заповедника - уникального явления культуры.

Слушайте

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Но также жалко и американцев: почему они допустили столь явную глупость, избрали такого президента? Как они собираются выйти из столь щекотливого положения, не потеряв не только амбиции, но и элементарные чувства собственного достоинства?

апрель 2025

«Не так давно Владимир Зеленский был комиком в Украине…» Ну и что, что комиком? Президент Рейган играл в Голливуде роли дешевого ковбоя – и так прожил до 50 лет! И этот господин Рональд, «актер второго плана» и легкого кино-жанра, стал одним из величайших президентов США!

март 2025

ИСТОРИЯ

Желание оградить себя от дурного влияния может привести к надменной самоизоляции, тормозящей развитие…

апрель 2025

АЗАРТ

СТРОФЫ

Первые стихи Седаковой появились в печати тридцать лет назад. С тех пор каждое ее стихотворение, перевод, статья, обращение-событие.

март 2025