АБРАША И СОНЯ или Бабий Яр длиною в жизнь

Опубликовано 28 Июня 2022 в 08:55 EDT

Вот готовый сценарий нашей жизни. Пусть даже с вариациями. Первая серия понятна – это сказка. Вторая – сам процесс превращения сказки в быль, и третья – что получится.

Уже отплясали Ромео и Джульетта, отпели Руслан и Людмила и даже Тахир и Зухра прошли через кинематограф. Дотянули до третьей серии, но ничего хорошего ни у кого из них не получилось. Теперь Абраша и Соня. Может выкрутятся? Пожелаем им удачи...

Жила-была девочка с прекрасным именем Сонечка. Двухэтажный деревянный теремок, в котором она обитала, уютно устроился на берегу Днепра. Первый этаж – это высокие сваи, потому что во время паводка вода поднималась аж до второго этажа и в квартиру можно было войти прямо с лодки. Поэтому их пару раз грабили под прикрытием ночи. Добытое погружалось прямо в лодки.

Домики стояли близко лруг от друга. На крышах между ними были проложены шаткие деревянные мостики. Когда вода поднималась, по ним переходили от дома к дому. Ухитрялись не падать.

Из окон второго этажа как на ладони были видны грузовые баржи. Их тянули трудяги буксиры, громко шлепая по воде загребущими лопастями, преодолевая сильное течение этой древней, могучей реки. Никольская Слободка - место сказочное. В границах Киева она оказалась примерно, в 1923 году, сбежав из Черниговской губернии. Здесь, в Николаевской церкви, в 1910 году обвенчались Николай Гумилев и Анна Ахматова.

В ясную погоду отсюда хорошо просматривался красавец Киев, подмигивающий тихой Слободке золотыми куполами Печерской Лавры.

Чтобы попасть в город, нужно пароходом переправиться на правый берег, при этом получая удовольствие от путешествия по воде. Но можно и менее романтично, трясясь на трамвае через цепной мост. Редкий трамвай мог проехать по нему, не сойдя с рельс.

Семья Рахман, как и положено нормальной еврейской семье, была не маленькой: четыре девочки и четыре мальчика: Илюша, Лёва, Леничка и Наумчик. Что они все делали, чем занимались – спросить не у кого.

Старшая дочь Герша и Брони, Вера, девушка маленького роста, но с твердым и решительным характером, первой вышла замуж за высокого, симпатичного Исаака с мармеладной фамилией Мермельштейн. Он запомнился своими красивыми большими зубами, так как всегда улыбался. Вторая сестра Рахиля пропустила Сонечку вперед, потому что Сонечка как раз встретила своего Абрашу и очень в него влюбилась.

Абраша был младшим офицером, приезжал за Сонечкой на автомобиле, бибикал, сообщая о своем появлении, а когда она выглядывала в окно, нажимал какую-то кнопочку и в уголке переднего стекла поднималась и опускалась «рука» - указатель поворота, - удивительная штука по тем временам. Любая девушка влюбилась бы в такого Абрашу.

Потом замуж вышла Рахиля, взяв в мужья тихого, доброго человека по имени Лева с фамилией Покрас. Не Покрасс, как у известных композиторов с ударением на последнем слоге и удвоенным «с» в конце, а именно Покрас. А потом и младшая, веселая красавица Танюша, ушла к мужу и стала Гальпериной.

Все сестры перебрались в город, а Сонечка осталась с родителями. Вскоре у сестер начали появляться дети, причем, у всех – мальчики. Первым у Сонечки и Абраши родился Янкель. Это был 1936 год. Через два года они подарили своему первенцу братика, белобрысого красавца, которому долго подыскивали соответ- ствующее по красоте имя. И назвали его Зяма.

На этом первая серия заканчивается и начинается вторая – самая интересная и для будущей красивой жизни очень важная.

Не так уж много запомнилось маленькому Янкелю из того счастливого времени, когда он барахтался в сказке первой серии. Катание на бабушкиной ноге – любимое развлечение. Улучив момент, когда та отвернется, он хватал ее за ногу, садился верхом и кричал: «Катай!». Она поднимала ногу вверх, опускала вниз, Янкель визжал от восторга, а бабушка приговаривала: Вис ци гинимен оф майн коп? В смысле, где ты взялся на мою голову? Хотя к голове это никакого отношения не имело. Потом Янкель усаживался к дедушке на колени и тот кормил его маленькими кусочками хлеба с салом, который выковыривал из любительской колбасы. Какая сказочная жизнь была в том теремке! Янкель, как завороженый разглядывал проплывающие мимо баржи и копошащихся на палубе маленьких, игрушечных человечков, которых можно разместить даже на его крошечной ладошке. Глаз ребенка еще не познал законы перспективы и все воспринималось так, как виделось.

Огромный шкаф держал большое стекло, за которым скрывался незнакомый мир. Маленький человечек, такой же как на палубах буксиров за окном, корчил рожи, бегал туда-сюда, но когда дверцу со стеклом открывали, тот куда-то прятался. Эту тайну Янкель долго не мог разгадать.

Запомнился праздник под названием «выезд в город»: многолюдье, вечернее освещение, вкусно пахнущий троллейбус с огромными колесами, даже большими, чем он сам, и ступенька у самого тротуара, такая низкая, что он мог ступить на нее без маминой помощи. Что еще может запомниться ребенку в пять лет?

И тут вдруг, пленка обрывается, все серии перемешиваются, сказка заканчива- ется на самом интересном месте.

И начинается война.

Киев бомбили, нам объявили... Все мужчины отправились на войну совершать подвиги.

Женщины остались, не представляя, какие роли им расписаны в этом сериале и какие подвиги предстоит совершить. Люди вообще не рождены для подвигов. Это противоестественно для человека. А для женщины тем паче. А тут такая беда! Информации никакой. Первое, что приходит в голову – это бежать подальше от бомб ради спасения детей.

Армия наша героически отступает, а немцы на подходе к городу - так люди говорят. Значит, надо по-овечьи, спасаться со всеми вместе, или вместе погибнуть.

Старший сын Илюша первым побежал Родину защищать. До куда он добежал и где его остановила смерть – не известно. Лёва был моряком: «Уходим в поход,» - написал он записку родителям и всё. Наумчик, ему только 19 лет исполнилось – и он туда же. Вместе с Гальпериным пошли на врага. Никто из них не сомневался, что скоро вернутся с победой. От Киева не успели отъехать. Война еще, собственно говоря, и не начиналась.

Папа вдруг проявил характер, заявил, что никуда не поедет, они с младшеньким Леней останутся сторожить дом. Леня не побежал на фронт, потому что родился горбатым. Броничка обозвала мужа всякими нехорошими словами, оставила, упрямого, и уехала со старшей и младшей дочерьми, хотя совсем не была уверена в своей правоте. Соня и Рахиля, с тремя мальцами на двоих, не сумев удрать по железной дороге, оказались на одной из барж, перегруженных выше ватерлинии перепуганными женщинами, стариками и орущими детьми. С болью в сердце взирали они на мечущихся по берегу людей. Говорили, что транспорта больше не будет.

По какой причине не уехал из Киева отец Абраши Меир, никто не знал. Тогда вообще

ничего понятно не было.

Буксиры потащили баржи по Днепру в сторону Днепропетровска. Расстворился в дыму пожаров сказочный теремок с несостоявшимся будущим.

Через открытые люки в трюм поступали небольшие порции свежего воздуха, но дышать все равно было трудно – слишком много людей набилось. Дети притихли, прижавшись к маминому теплу. Снаружи доносилось знакомое чавканье лопастей буксира.

Вдруг всё завыло, загрохотало. Баржу бросало в разные стороны – вот-вот перевернется это корыто. Янкель еще не понял, что это уже не сказка и норовил протиснуться поближе к люку, посмотреть, что же там такое интересное происходит? На него шикали, тянули за штаны: Это чей ребенок? Где мать? А Соня боялась пошевелиться, потому что у нее на руках крепко спал Зямик. Потом все затихло, успокоилось – пронесло. Интересно, что ценнейшим грузом, который мамы прихватили с собой, оказались ночные горшки.

Самое страшное произошло на пристани в Днепропетровске. Последней баржи не было. Все кричали, плакали, взывали к Богу! У многих семей кто-то находился в той барже, которая не пришла. Но Бог молчал: наверное, тоже был в шоке.

Соня с детьми и скарбом, завязанным в котомочки, тащилась за всеми. Зяма капризничал. Янкель ухитрялся постоянно исчезать – ему было все интересно. Соня с сестрой и тремя детьми, буквально на ходу, вскочили в какой-то вагон поезда, идущего в Казахстан.

Ехали бесконечно долго. Зямик стал всеобщим любимцем. Он переходил из рук в руки, как интересная игрушка, и всех развлекал. Его кормили конфетами и всякими сладостями. Янкель тихо завидовал брату, но начинал понимать, что уже взрослый, а взрослых на руки не берут.

Поезд по дороге много раз бомбили. Все в панике выгружались из вагонов и разбегались, отыскивая взглядом какое- нибудь укрытие. Немецкие ястребы развлекались, посылая пули в мечущиеся внизу живые комочки. Потом избежавшие смерти снова устремлялись к уцелевшим вагонам и казалось, что конца этому ужасу не будет.

Проезжали какие-то станции, где едва успевали поменять безделушку на еду и раздобыть кипяточку. Так они добрались до Казахстана.

На вокзале их погрузили на подводу и привезли в небольшую деревушку с красивым названием Семиозерка. Соню поселили вместе с Рахилей и ее сыном в полуразрушенном домике под номером 49 по улице имени Ленина. В Казахстане тоже строили социализм и любили Ленина. Сына Рахили тоже звали Зяма – очень популярное еврейское имя.

Соне дали работу. Хочется, чтобы вы осознали, что это была за Соня и какую работу ей дали. Она ничего не понимала в жизни, не успела по молодости лет. А ее вдруг назначают сборщиком налогов у местного населения. Экспроприировать экспроприаторов. Предложившие понима- ли, что жить Соня долго не будет: два-три дня, не более. По-казахски не говорит, лошадь – единственный вид транспорта в этих местах, она видела только издали, и которую еще нужно запрягать и распрягать. Соня даже боялась посмотреть в глаза бедного животного, не то, что руками потрогать. Животному новая хозяйка тоже не очень понравилась и оба эти творенья божьи смотрели друг на друга с огромным недоверием. Соня подумала, не сварить ли лошадке бульончик для знакомства и налаживания отношений? Но об этом деликатесе пришлось забыть надолгие четыре года. Где же ты, любимый Абрашенька со своим автомобилем?

Рахиле тоже досталось по полной программе. Не простыми оказались сестры: сумели разобраться в новой жизни, но каждый прожитый день – это подвиг.

Соню не убили. Наоборот, казахи полюбили ее за мягкий голос, за улыбку и еще не понятно за что: не каждому мужчине под силу такое. Местные «кулаки» уважали Соню и отдавали последнее. Кто бы мог подумать, что в женщинах природой заложено столько мудрости?

Соня освоилась. Научилась управляться с лошадью, варить суп из крапивы и одуванчиков. Местное начальство выделило участок бахчи – огородик, где она посадила тыкву, арбузы, дыни. Когда ехали на бахчу, Яшке, как старшему мужчине, доверяли вожжи и он гордо сидел на облучке, по-хозяйски покрикивая на лошадь. Выживали потихоньку.

В семь лет Яшка пошел в школу. Преподавали на русском языке.

После уроков местные пацаны спрашивали Яшку: «Кайда барасым?». «В Кустанай за мясом!» - отвечал он заученно.

К дому прибился котенок. Возвращаясь со школы, Яшка увидел этого доходягу, который пытался бежать ему навстречу.

Спотыкался, падал, снова вставал. «Да он же голодный!» – подумал Яшка, схватил комочек на руки, побежал в дом, нашел крошки чего-то съестного, налил кумыс в блюдечко. Кумыс – это конское молоко. О

коровьем тогда даже не мечтали.

С какой жадностью бедняга хватал все! Яшка понял, что спас его от смерти. И это запомнилось на всю жизнь.

Весточки с фронта приходили в конвертах, известных как «треугольники». Что можно было – читали детям. Сестры о чем-то шушукались между собой. Похоронки в этот дом, слава Богу, не пришли.

Первый класс Яшка закончил с похвальной грамотой, которую ему вручили в виде тетради и карандаша. По вечерам он передавал полученные знания двум Зямам. Зажигалась керосиновая лампа, в углу гудел примус, помогая готовить ужин, пыхтел самовар, напоминая, что скоро будет чай и, может даже, кусочек сладкого рафинада. Было уютно и весело.

Все в поселке кже знали, что скоро конец войне. Черная тарелка в углу комнаты, под названием «репродуктор», кричала с утра до вечера, что Красная Армия, наконец-то, уничтожила всех ненавистных фашистов и что наш великий

Сталин победил ужасного Гитлера. Поселок праздновал Победу. Репродуктор охрип от криков «Ура!».

В доме номер 49 по улице Ленина ждали возвращения с фронта своих мужей Соня и Рахиля. Янкель и оба Зямика мечтали увидеть своих отцов.

Первым приехал Лева Покрас. Красивый, в военной форме, с настоящим пистолетом в кобуре. Ноги-руки на месте. Рахиля сияла от счастья. Зямик знакомился с папой, гордо восседая у него на коленях. Даром это Леве не прошло – он тут же был разоружен - конечно, трое на одного, и под дулом собственного пистолета сознался, что приехал забирать их отсюда домой, в Киев.

Сборы были короткими – не накопили добра. Но Соня не поехала. Она считала, что Абраша ее не найдет, их дом у Днепра разбомбило, ехать некуда. И она осталась ждать мужа в Семиозерке.

Вскоре Соня стала получать письма от сестер, которые вернулись после эвакуации. Новостей было много. У Веры с Исааком, после двух уже почти взрослых сыновей, наконец-то, родилась дочка. Старого Герша и Леню убили немцы в Киеве. В первые дни войны погиб и красавец Гальперин. Погибли все мальчики семьи Рахман.

Не было вестей только от Абраши. То, что он жив, Соня знала от его родного брата Семы, который тоже вернулся живым и почти невредимым. Осколок под глазом совсем не уродовал лицо, а наобо-

Не было вестей только от Абраши. То, что он жив, Соня знала от его родного брата Семы, который тоже вернулся живым и почти невредимым. Осколок под глазом совсем не уродовал лицо, а наобо-

рот, придавал шарм, от которого женщины сходили с ума. И он ни одну из них не обманул. О муже Соня узнала потом, когда Сема приехал за ней в Казахстан и силой увез в Киев. Сказал, что Абраша военнообязанный, его пока не отпускают. Не дослужил. Нужно еще немного потерпеть. Еще чуть-чуть...

Киев медленно поднимался из руин. Соня соскучилась по родному городу и неважно, что жить было негде, она верила, что все постепенно уладится.

Но тут началась непонятная серия по непонятному сценарию. Быль оказалась построенной не из сказки, а из страшилки. Обещали Дворец, но строители едва соорудили Сарай. Сегодня мы знаем, что все равно бы получился Сарай, потому что нельзя построить Дворец из всплывшего непонятно откуда строительного дерьма.

Соня остановилась у Веры – благо они имели большую комнату и даже кухню. Вера была счастлива – в тесноте, да не в обиде, говорила она. Сейчас представить сложно, как они все там размещались. Вера с Исааком – понятно, у них кровать. Трое детей – два мальчика и крошка-девочка, - бесценный подарок себе по случаю выживания в этой бойне, Соня с двумя пацанами, «Мы не надолго, завтра же пойду в Исполком и добьюсь квартиру», и мама, которая сама выбрала себе место. Не реагировала ни на детей, ни на внуков. Ее сыновья погибли на фронте. Но когда она узнала о страшной судьбе мужа и Ленички, села на стул у окна и больше никогда от этого места не отходила. Ни днем, ни ночью.

К месту трагедии не подпускали. Какие-то в штатском прохаживались около Бабьего Яра, - тут «ваших» нет, здесь рус- ских и украинцев расстреливали, просили гулять подальше и никаких цветов не класть.

Начинала формироваться политика партии в отношении евреев, а энтузиасты по претворению этой политики в жизнь плодились как грибы после дождя.

Так, не проронив ни слова, проси- дела Броничка - Броха Самсо- новна Рахман до самой смерти.

В сентябре немцы вошли в Киев. На стенах домов появился один из первых указов новых хозяев: «Всем жидам явиться с вещами... За неисполнение – расстрел». «Куда это нас?»- спрашивали одни. «Опять жидам повезло. Увезут в теплые края, а нам тут подыхать с голодухи»- злорадствовали другие.

Дисциплинированные евреи выполнили приказ. Странная колонна, постепенно увеличиваясь в размерах, двигалась по направлению к Бабьему Яру. Старый Герш Янкелевич оставил свой любимый дом на берегу Днепра и вместе с сыном пристроился в общую колонну, волоча за собой деревянный сундучок. Без своей Бронички он не знал, что туда класть, поэтому запихал все, что попалось под руку.

-Некрасиво идти с пустыми руками, - говорил он своему горбатому сыну.

-Как ты думаешь, куда нас ведут? – спрашивал Леня, прижимаясь к отцу.

Страшно пока не было, рядом были люди, много людей, тысячи. Немощных несли на носилках. Детей вели за руки, совсем маленьких прижимали к груди. Колонна тщательно охранялась. И это были не немцы. а местные жители. На рукавах свеженькие повязки со свастикой. Кто-то из колонны, увидев знакомого среди охранников, назвал его по имени и попытался спросить, что происходит, но получил удар прикладом винтовки по затылку. Больше никто вопросов не задавал. Лаяли собаки. Они, вместе с их хозяевами, тоже за что-то были очень злы на евреев.

Кто-то уже начинал понимать серьезность происходящего: заворачивали грудных детей в тряпки, всовывали внутрь драгоценности и незаметно бросали в глазеющую толпу. Но кульки бросали обратно в колонну, вынув оттуда драгценности.

У Бабьего Яра уже не соблюдали «приличий». Немощных сбрасывали с носилок, швыряли на землю, били прикладами всех подряд: калек, женщин, грудных детей. Потом приказали раздеться догола. Всем. «Какое счастье, что наша мама этого не видит» - сказал Герш.

Их погнали к краю обрыва. Это был предел человеческого безумия... Они вдруг поняли, что сейчас всех убьют, что нет никакой возможности спастись, а главное – спасти детей. Они не понимали в чем могли провиниться. Последнее, что промелькнуло перед глазами – это пламя из черных стволов.

Фашисты и их помощники работали без перерыва. Евреи, подгоняемые прикладами и собаками, все прибывали и прибывали. «Адская работа – евреев в рай отправлять, -человеческим языком шутили нелюди. Но Герш Янкелевич Рахман и его горбатый сын Леня ничего этого не слышали, как и одиночных выстрелов для тех, кто уже будучи в яме, не хотел умирать.

С утра Соня отправилась на поиски работы. Любой. Но без прописки никто даже разговаривать не хотел. Рискнула пойти в исполком. Кругом все сверкает, ковры красные, скатерти плюшевые, гимнастерки зеленые, чистые, пороха не нюхавшие, новенькие кожаные портупеи, при наганах, рожи сытые, самодовольные, с «Беломором» в зубах под портретом Сталина. «Да, коренная киевлянка, жена офицера, дом разбомбило, двое детей, жить негде, без прописки на работу не берут. Где муж? Еще служит. Остановились... на вокзале. Родственников нет». «Муж вернется, тогда приходите. Подпишите бумагу».

Соня взяла ручку, посмотрела в бумагу и чуть не потеряла сознание: «Покинуть Киев в течение 24-х часов. Разрешается поселение не ближе 101 км.». Она подписала и в полуобморочном состоянии покинула здание. Куда идти и что делать?

Дмитрий Лукич Пасечный, инвалид, киевский фотограф, не пустил свою жену Полину, еврейку, и ее мать в Бабий Яр. Им удалось выжить. После войны они пришли в исполком, чтобы получить ордер на свою квартиру. Наперебой рассказывали, как обманули фашистов и как им помогали спастись от смерти. Вместо ордера они получили предписание в 24 часа покинуть город. Пока Пасечные бегали по инстанциям в поисках справедливости, мать Полины, не выдержав издевательств, приняла яд.

Берта Рейнгбальд, педагог одесской консерватории, у которой учился знаменитый пианист Эмиль Гилельс, в жизни была совершенно беспомощной. Все, что она умела – это наполнять души своих учеников музыкой. Как она ждала победы! Как соскучилась по работе! Но выйдя из исполкома, где ей было отказано в возвращении законной жилой площади, тут же бросилась в лестничный пролет. Эмиль Гилельс похоронил ее и поставил памятник на могилу – больше никого у нее не осталось в живых от этой проклятой войны.

Ай, да Соня! Как это она сообразила сказать, что родственников нет и остановилась на вокзале? Она спасла в эту минуту не только себя, но и семью сестры – выселили бы всех на 101-й километр или еще подальше. Теперь надо прятаться, детям не выходить во двор. Продержались месяц. Потом буквально сбежали из квартиры к младшей сестре Танечке. Бдительные граждане сообщили в домоуправление о подозрительных жильцах. Не добдели, видимо, во время немецкой оккупации, зато опыт приобрели. Ведь теперь и ежику понятно, что фашисты никогда не справились бы с задачей полного уничтожения еврейского народа, если бы не помощь и энтузиазм миллионов. Конечно, имели место отдельные недостатки у отдельных граждан, которые пытались спасать обреченных, даже ценой собственной жизни. Их потом назовут Праведниками, но они об этом не знали, они просто не могли поступать иначе.

А наша власть, ум, честь и совесть эпохи, доносы обожала, она точно знала как на них реагировать и что делать: или 101-й километр, или 10 лет лагерей.

Рива Генаховна Когут, или просто Ривочка, еще не успев осмыслить слово «счастье» за эти короткие 24 года жизни, в один день потеряла все. Семья не смогла эвакуироваться – больные старики, четыре сестры, шестеро детей, ее Петенька, которому едва исполнилось три годика, «Береги сыночка, я скоро вернусь» - наказывал муж, но погиб в первые дни войны, - все они были расстреляны в Бабьем Яру. Как спаслась Ривочка – особая история. Обезумевшую, окровавленную, поседевшую «старуху» спрятала подруга Люся Бондаренко. В том доме на Щекавицкой Рива бывала часто: они с Люсей работали вместе. Не выгнали на улицу, хотя рисковали многим: пожилые родители, сестры с детьми, у самой дочь. Бондаренкам удалось связаться с партизанами и достать Риве документы на имя Раисы Николаевны Панасенко.

Немцы нагрянули неожиданно. Соседи заметили «новенькую» и нашептали полицаям. Документы спасли всех, огорчив соседей, притворявшихся друзьями. О чем думали эти соседи? Что в Бондаренковой квартире им приглянулось? Не зря говорят: «умом Россию не понять». Если принять за основу, что ум – это единственный мыслительный аппарат у человека, то для «понять» этого самого человека - русского, украинца или немца, он совершенно не годится. Ну, ляпнул кто-то глупость. Легче понять, что «на тело, погруженное в жидкость»...

У Тани тоже рос мальчишка, на год младше Яшки. И в этой клетушке сумели ужиться.

Соня металась как раненная птица. Искала связи, заводила знакомства. Чудом удалось найти место на стройке – строители требовались везде. Обманула, что прописка есть, постоянно забывала принести паспорт. Зарплата – копейки, потому и взяли. Даже на буханку хлеба не хватало, но работа на стройке давала надежду на жилье. Действительно, через полгода ей выделили бывший сарайчик в глубоком подвале трехэтажного дома, поштукатурили, выложили печь.

Какое счастье, что у них появилось собственное жилье! Никого не омрачало тогда, что до воды и туалета очень далеко, что крошечное окошко под самым потолком ничего не освещало, а стены круглый год плакали от сырости. Приходила домой после работы измотанная до предела. Пробежала по Сенному рынку, который на Львовской Площади, купила пару картофелин и бегом домой. Растопила печь. Дрова на зиму надо запасти, уголь на исходе, воду нагреть, простирнуть кое-что себе и детям, мыло хозяйственное пахнет отвратно. Лампа керосиновая коптит, надо фитиль подрезать, немного соли в керосин добавить. Вот выделили детям пару обуви на двоих, заботится государство.

Товарищ Сталин в Кремле всю ночь не спит, о детях думает. Яшенька молодец – одни пятерки в дневнике. Зямик, бери пример с брата, троек полно, обещаешь? Диван проваливается. И маленький совсем, не уместиться даже «валетом». Потерпите, скоро папа приедет, будет у нас и квартира хорошая, и диван новый, каждому...

Утром лицо сполоснула, детей подняла, помойное ведро вынесла – детям поручишь, забудут, черти. Потом запах этот не выветришь.

Общественная уборная на пять толчков, расположенная в торце огромного двора, с крысами и неубираемой никем грязью, воняла на весь двор похуже помойного ведра. Туда не только ребят опасно пускать, взрослым сташно ходить. Но никто не жаловался – думали, что весь мир так живет.

Сколько она так протянет?

Неожиданно Соне предложили работу кассира на колбасной фабрике. Зарплата – еще меньше, чем на стройке. Страшно менять работу, кто знает, что ее ждет на новом месте? С кем посоветоваться? И вот она подзывает единственного в доме взрослого мужика и спрашивает совета. Яшка долго не думал: слово “колбаса” решило в пользу фабрики.

Уже почти год, как закончилась война. Яшка с Зямиком ходят в школу. Вечно голодные, хватали эту несчастную буханку хлеба, полученную по карточке, и съедали в один миг, оставив маме кусочек горбушки.

В подвале хлебного магазина круглосуточно работала пекарня.

Вентилятор выносил прямо на улицу вкуснейший в мире запах свежего хлеба. Братья часами стояли у вентилятора и питались этим запахом.

И вот в квартире первый праздник: мама принесла кусочек колбасы и несколько пирожков-пустушек. Пирожки, которым не хватило мяса, раздали сотрудникам. А колбаса? Не выходя из цеха, её можно есть, но выносить нельзя – такие правила. Соню угостили и она сделала вид, что ест. Потом незаметно уронила в бюстгалтер. Потом незаметно вышла из цеха…

Она боялась сесть в трамвай. Маленький кусочек колбасы мог испортить воздух душного, потного, немытого трамвайного. Источник аромата вычислили бы сразу. И она пошла пешком вверх от Дмитриевской по улице Воровского до Львовской площади. Пришла мёртвая.

Семен общался с братом. Он знал, что Абраша, Абрам Меерович Роменский, из армии ушел вовремя. Ехал домой через Ригу. Какая сила заставила остановиться на полпути к любимой жене и детям, которых не видел долгих 4 года? Что его привлекло в этом городе?

Он снял небольшую комнатушку, устроился на карандашную фабрику. Пистолет не сдал. Более того, замуровал его в стену. Он ни за что не хотел возвращаться в «Ад». Ему казалось, что отсюда легче удрать за границу. Он попросил Семена уговорить семью перебраться к нему в Ригу, сказал, что всех любит и очень ждет. А там видно будет.

Всю войну Абраша возил больших начальников. Водитель он был «от Бога», везучий к тому же. Никогда его машина не попадала под обстрел, будто он предвидел заранее все неприятности. Был такой случай: Привез Абраша командующего на совещание, которое проходило на передовой. В землянке собралось много офицеров. Было далеко за полночь. Вдруг Абраша заходит в землянку, подходит к командующему и шепет на ухо, что, мол, надо спешить, иначе не прорваться, если начнет светать. Они вышли наружу, сели в машину и тут страшный свист, грохот. Когда дым рассеялся, они увидели глубокую воронку на месте той землянки. У Абраши из порванного голенища сапога сочилась кровь. Царапнула, шальная.

То, что повидал Абраша за всю войну, он боялся рассказывать даже брату, хотя тот видел не меньше. Но выводы для себя каждый сделал разные. Абраша считал, что жить в этой стране нельзя. Если этот негодяй, уничтожив перед самой войной весь командный состав армии, посылал миллионы своих граждан, которые еще не успели стать бойцами, практически без оружия, на верную смерть, а за ними ставил пулеметчиков, чтобы стрелять в спину чуть замедлившим бег к смерти, так чего он их вдруг жалеть начнет?- говорил он брату. - Будет продолжать то, что делал до войны: расстреливать и сажать. Я слышал все разговоры высших офицеров о нем. Знаю то, что никому и в страшном сне присниться не может. Нужно бежать из этого ада, но я пока не знаю как.

Потом что-то случилось в Риге и Абраша временно отложил мысли о побеге. Однажды вечером пришел Семен и сказал:

-Все, ребята, готовьтесь к встрече. Завтра еду в Ригу, а вернемся вместе.

Эту новость переваривали по разному. Для детей – это был такой большой дядя, очень сильный, в военной форме, с пистолетом, он им тут всем покажет. У Сони мысли не очень сладкие проносились в голове – ведь столько времени прошло, она изменилась, постарела, понравится ли, будет ли относится к ней, как прежде? Насмотрелся, наверное, на красоток, изголодавшихся по мужской ласке. Не зря ведь не примчался сразу после победы... Надо бы поговорить... Лучше без детей, вдвоем...

Абраша приехал без пистолета, на нем вместо гимнастерки - красивая сорочка, зато шинель настоящая.

И мама Соня преобразилась, губы подкрасила, чего дети раньше не видели.

Каждый день навещали родственники, давали советы как жить. Все знали довоенного Абрашу, что руки у него золотые, он до войны даже ларек построил на базаре своему племяннику – так что работы не боялся. Исаак Мермельштейн предлагал поговорить у себя на работе – им электрики нужны. Лева Покрас был директором гастронома и убеждал, что такому человеку, как Абраша, пора проявить себя, а не садиться за баранку. Обещал познакомить с нужными людьми. «Подыщем тебе магазин. Будешь давать кое-что начальству – и они тебя не обидят. Заживешь по-человечески».

Каждый день навещали родственники, давали советы как жить. Все знали довоенного Абрашу, что руки у него золотые, он до войны даже ларек построил на базаре своему племяннику – так что работы не боялся. Исаак Мермельштейн предлагал поговорить у себя на работе – им электрики нужны. Лева Покрас был директором гастронома и убеждал, что такому человеку, как Абраша, пора проявить себя, а не садиться за баранку. Обещал познакомить с нужными людьми. «Подыщем тебе магазин. Будешь давать кое-что начальству – и они тебя не обидят. Заживешь по-человечески».

Абрашу назначили директором магазина. Первое время он был занят приготовлением специальных «кулечков» – то ревизор нагрянет, то от «ван-ваныча» придут, то просто нужно инициативу проявить, в общем, скучать не давали. Хорошего бухгалтера подыскали, ногу на фронте потерял, стаж огромный.

Первый месяц прошел спокойно. Все были довольны. Но зарплату Абраша не принес. «Понимаешь, Сонечка, сделали баланс – не хватает денег в кассе. Вроде все правильно, а куда деньги подевались – не пойму. Не с сотрудников же высчитывать! Теперь буду сам проверять».

Дети не почувствовали, что у них появился папа. Он не спешил их обнять лишний раз, поцеловать. Они повзрослели без него. Он не нянчился с ними, не баловался, не носил на «копки-баранки». Всего каких-то пять лет прошло, но наделали эти годы много гадостей.

Абраша старался. Прикрепил к стене и потолку фарфоровые изоляторы, принес провода, скрутил их в «косичку», надел на изоляторы. В комнате появились новые предметы: выключатель, лампочка, абажур, счетчик - он особенно нравился пацанам: выключишь лампочку – диск внутри не крутится, включишь – крутится. Как фокус в цирке. Интересно!

Второй месяц тоже не принес удачи. Все повторилось. Директор магазина снова покрыл недостачу из своего кармана. Лева посоветовал проверить бухгалтера. Абраша даже слушать не хотел: заслуженный человек, инвалид войны, грудь в орденах!

В конце третьего месяца нагрянула ревизия. Обнаружили недостачу в размере 3-х тысяч рублей, а это большие деньги. Разобрались быстро: заслуженный инвалид просто клал деньги в карман. Как раз тогда вышло известное постановление о хищении государственного имущества, поэтому бухгалтеру дали: 10 лет лагерей строгого режима. Абраша отделался легко – 3 года за халатность. Его арестовали в зале суда и отправили в Сибирь.

Хотелось бы взглянуть в эти честные глаза судей. Халатность, понимаете-ли... Знали, что фронтовик, что всю войну на передовой. Но стояли насмерть наши судьи: на страже Родины ведь...

Два мальца, еще не достигших совершеннолетия, бежали домой со школы. Они решили сократить путь и свернули на тропинку мимо каких-то огородов. Вдруг они остановились, как вкопанные: прямо на них из-под проволочной ограды смотрели красивые зеленые огурчики. Они протянули руки, достали несколько штук и рассовали по карманам. Довольные побежали домой поделиться радостью. Неожиданно дорогу им преградил здоровенный мужик и потребовал вывернуть карманы. «Дяденька отпустите, мы больше не будем». Но дяденька, жуя ворованные огурцы, составил протокол о хищении. Оказывается, это были спецогороды по выращиванию овощей для партийной элиты. Суд был коротким – 10 лет лишения свободы каждому, а адвокату, который попытался защитить детей, попросив принести вещественные доказательства воровства, пригрозили лишением статуса. Палачи работали добросовестно: раньще сядешь–раньше выйдешь. Не дремлет в Кремле товарищ Сталин, указ подписал: 10 лет исполнилось – можешь 10 лет посидеть – не велика цаца..

Газеты настойчиво призывали к самоотверженному труду. Но те, которые призывали, трудиться не собирались. Им бы до руководящей должности дорваться, а оттуда до «кормушки» рукой подать. Такие должности именовались «номенклатурой». Номенклатурного работ- ника просто так не уволишь. Если кто-либо не смог сработаться с вышестоящими бездельниками, его переводили в другую организацию, причем, обязательно с повышением в должности и зарплате. Но бывало и по другому.

Товарища Худенко, активного члена партии, назначили директором колхоза. Проявив организаторские способности, Худенко вывел колхоз в передовые и чуть не завалил страну продуктами. О нем писали газеты, сочинили пьесу, кино сделали. Но «работающие бездельники» соседних хозяйств подняли шум, написали донос, объявили передовой колхоз аферой, а достижения приписками. И хоть не еврейских кровей был товарищ, но высунулся с инициативой, дал огурчики кохозникам попробовать и даже в магазины отправил. Не порядок! Худенко арестовали прямо в кинотеатре во время просмотра фильма о нем и сгноили в тюрьме как врага народа. Не менять же всю систему из-за какого-то выскочки!

Для Сони начались времена похлеще войны. Она научилась красть колбасу, сало, прятать добытое в трико и выносить из фабрики. Это огромный риск, потому что могли не только проверить на проходной, но и «друзья» заложить. Ехала домой на трамвае. Дрожала не меньше трамвая – запах ведь не спрячешь. Как-то подошел к ней прилично одетый мужчина и спросил ехидно: «Много ли колбаски в трико натолкала?». Похолодела Соня, но очень уж она сообразительная была. Подошла к кондукторше и попросила вызвать милицию – тут, мол, к ней мужчина пристает. Тот не рискнул лезть к женщине под юбку, или не был уверен, что там ворованное, он блефовал, поэтому выскочил на остановке из вагона и исчез. Соня добралась домой мертвая. Если не воровать, что она будет посылать мужу в тюрьму? А есть что? Буханка хлеба стоила 100 рублей и зарплата была 100 рублей в месяц – крутись как хочешь. Абраша писал, что посылки помогают выжить. Начальство почти все съедает, но к нему относятся лучше, чем к другим заключенным.

Соня понимала, что выхода у нее нет никакого. Ведь страну эту, победившую фашистского монстра, калечили наши родные «монстры», постепенно приобретая профессиональные навыки. Не жалели никого, ни детей, ни инвалидов, отдавших свое здоровье во имя блага этих сытых бездельников. Больно было смотреть на калек, шныряющих между ногами на самодельных подшипниковых тележках и просящих милостыню на каждом углу.

Никому не было дела до них. И никто не заметил, как они вдруг исчезли. Товарищу Сталину шум подшипников очень мешал думать о народе. Говорят, была облава во всех крупных городах, инвалидов вывезли за город и приказали расстрелять. Некоторые узнавали среди калек сослуживцев и стреляли в себя, отказываясь выполнять приказ. Трудно поверить в это безумство: кто мог заставить навести автомат на калеку при орденах и медалях и нажать курок? Потом начали отправлять калек умирать на остров Валаам и другие непригодные для жилья места, где еще сохранились заброшенные монастырские постройки Откуда возврата не было. Там они не просто умирали, а дохли как бездомные собаки – без имени, без могилы. А калекам-то и тридцати не было! Ослепшие, оглохшие, не способные самостоятельно есть, даже передвигаться, потерявшие всех родных и близких, по сути, отдавшие свои жизни этому ненасытному людоеду. Так их еще и объедали и обворовывали наши братья и сестры милосердные.

- Скажи, виновен я все-таки или нет? – спросил полковник в форме МВД у молодого инженера, попутчика, случайно попавшего в служебное купе вагона. 1954 год. Поезд «Киев-Ленинград». Равномерное постукива- ние колес убаюкивает бдительность, водка снимает напряжение, а случайный попутчик – идеальный слушатель.

- Был я тогда лейтенантом. Случилось так, что меня направили служить в ГУЛАГ на север. Был молод и искренне верил, что все сидящие там враги народа. Смертные приговоры выносились часто. Однажды получили приказ: расстрелять пятерых троцкистов. Зима 1937 года была суровой. Мороз обжигал лицо. Взял я воронок, охрану и повезли мы приговоренных к месту расстрела. Приехали, приготовились и вдруг слышу какой-то шум, смех, звуки гармошки. Оборачиваюсь... Твою мать! Да это же свадьба! Откуда они взялись? Ведь на сто верст ни души, тайга. Двое саней. Подъехали совсем близко и, конечно же, поняли все. Нарядные, красивые, невеста, жених, сваты, гости, баянист. Просились: «Отпусти, лейтенант, сдуру занесло, покататься захотелось с ветерком, на радостях. Вот и покатались...». Не отпустил я. Не имел права. И что делать не знал. Посадил в воронок солдата, чтобы доложил начальству и спросил как с ними поступить. Вернулся солдат через полчаса и говорит, что приказали действовать по инструкции. Меня как обухом по голове. «Объяснил, что свадьба? 14 человек?». «Объяснил. Я ж говорю: по инструкции...».

Была такая секретная инструкция в НКВД, чтобы всех свидетелей, даже случайных, ликвидировать на месте. Мы инструкцию, конечно, выполнили, куда денешься?...- продолжал свою исповедь полковник. – Много лет прошло, а я все вижу перед глазами кровь, лица, руки, слышу крики, стоны и повсюду – белые тела на черном снегу... Мне необходимо знать: виновен я или нет? На моем месте мог оказаться кто-нибудь другой. Те, на санях, все равно были обречены. Кто мне скажет?

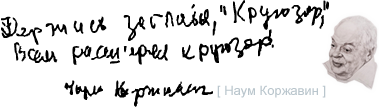

Инженер не мог не записать ту историю, потому что она настолько поразила его, что через 35 лет в журнале «Киiв» №1 Илья Розенфельд опубликовал рассказ под названием «Белые тени на черном снегу». Киевская киностудия им.Довженко была в шоке от этой истории и сделала кино по рассказу И.Розенфельда. Правда, сам автор своей фамилии в титрах не обнаружил – не хватало, чтобы какой-то Розенфельд им глаза открывал на имеющиеся недостатки.

Трудно представить, сколько было таких трагедий и как люди, выполнявшие эти приказы, могли продолжать жить и не сходить с ума. Ну, фашисты, чужие ведь, какой с них спрос... А свои? И неизвестно еще, кто у кого учился и перенимал «драгоценный» опыт.

В те далекие тридцатые годы, задолго до появления фашистов, никто не ведал, что один из верных ленинских учеников сидит за пулеметом на границе с Китаем, на реке Хоргос, в погранотряде того же названия. Как свидетельствует запись в боевом дневнике отряда, что недалеко от границы была остановлена «откочевка более ста семей казахов с их имуществом и скотом». Сопровождавшая кочевку «банда наголову разбита». Это около полутысячи человек, не считая сопровождающих, поименованных в «историческом формуляре» бандой. Казахские крестьяне-шаруа пытались спастись от сталинского плана коллективизации с переводом кочевников на оседлость. Массовые репрессии, осуществляемые кремлевским наместником Голощекиным, секретарем крайкома партии, усугублялись невиданным голодом. Уходили в Китай в надежде когда-нибудь вернуться к священным могилам предков. С родных мест снимались семьями и целыми аулами. В тот октябрьский день, когда была ликвидирована «откочевка более ста семей», у пулемета находился самый меткий стрелок отряда молодой солдат Костя Черненко. Знакомое имя, не так ли? Да, это именно он через много лет станет первым человеком самого гуманного государства в мире – генеральным секретарем компартии Советского Союза. Лучшего не нашлось.

Через три года, отсидев от звонка до звонка, Абраша вернулся. Война пролетела быстрее, чем эти глупые, несправедливые, тяжелейшие годы заключения. В лагере сидело много народа, так и не понявшие, за что их посадили. Сидели даже за «халатность по недостаточному выявлению врагов народа в своем окружении, не проявляли партийную бдительность». То есть, попросту говоря, не выполняли план по доносам. Товарищ Сталин такое не прощает.

Долгожданная победа не всем принесла радость. НКВД работало с полной нагрузкой. Был в плену? Десять лет тюрьмы. Не сдох в окопах? Сдохнешь на лесоповале.

Раиса Панасенко, еще не успевшая опомниться от горечи утрат, в течение трех месяцев сидит на допросах перед пухлыми бульдожьими мордами. Серьезные люди делают серьезную работу. В НКВД поступил сигнал, что гражданка Панасенко живет по поддельным документам. На нее моментально заводится «Дело». Нормальным людям и объяснять-то нечего: эти документы спасли жизнь не только ей, но и всем, кто ее прятал. Подделка документов – тяжкое преступление! И припугнули бедную женщину 10 годами лагерей. Спасли ее снова Бондаренки: собрали деньги и сунули в «лапу» следователю. Умом как видите, Россию не осилить...

Абраша смотрел на детей и чувствовал, как ноет где-то под лопаткой. Яшка уже большой парень, Зямик тоже. Оба выросли без него. Теперь у них непонятная самостоятельная жизнь, пропадают где-то целыми днями. Приходят поздно. Когда же удавалось собраться вместе, ребята с удивлением наблюдали, как отец делает папиросы, набивая табаком пустые заготовки, и даже помогали ему.

Послевоенные дворы, особенно те, что располагались вблизи рынков, – это отдельные «государства». Сенной базар, Львовская площадь, двор, где взрослели Яшка и Зямка, были центром воров-карманников. Воровали все от мала до велика. У них были специальные бритвы-писки, ножи для обрезания дамских сумочек. Юркие, незаметные, они шныряли по трамваям, троллейбусам и, в основном, возвращались с добычей: у кого мелочь вытащат, у кого карточки хлебные. Все свободное время – это обмен опытом. Так формировалось новое послевоенное поколение. Родители их, от счастья, что уцелели, ходили по дворам с пилами и топорами: «Пилим-колем! Пилим-колем!». Попилив и поколов дрова, они тут же пропивали заработанные деньги. А их семьи голодали.

Работы хватало: дрова и уголь были единственным источником тепла в квартире. Печь занимала треть комнатного пространства, а до парового отопления была целая вечность.

Яшка с Зямиком старались как можно реже бывать во дворе. У Мермельштейнов было интересно. Дядя Исаак с необычными отвертками, плоскогубцами, у старшего сына – невиданное чудо – фотоаппарат. Только жаль, что жили они очень далеко.

Потом школьные друзья появились. В классе выделялся высокий лохматый парень со смешной фамилией Купершляк. Никто эту фамилию даже не пытался выговорить, включая ее носителя - мешала проклятая буква "р", которую он перекатывал в горле невидимым шариком. Все дружно звали его «друшляк». Не даром остряки говорят, что любой предмет годится еврею для фамилии. Когда Яшка вырос, то узнал, что кухонная посудина с дырками называется «дуршлаг», но очень долго был уверен, что это ошибка в правописании.

Завуч школы – учитель географии, почему-то невзлюбил парня. Действитель- но, как можно полюбить человека с такой фамилией? Как-то он вызвал «любимца» к доске, скорей поиздеваться, чем урок спрашивать. Купершляк, сбиваясь и путаясь от страха перед учителем, сказал, что Александр Невский, подойдя к Неве, снял свой шлём и зачерпнул им воду из реки. «Шлем он снял, дорогой мой Купершляк, - издевательски произнес завуч, - Шлем, а Шлёма – это еврейское имя!». Можно представить, что творилось в классе. Но у Сёмы Купершляка дома имелась загадочная радиола и много пластинок. И у них в квартире можно было находиться сколько угодно. Родители никогда не были против, что приятно вспоминать до сих пор с благодарностью.

Дружил Сёма с Вовой Кузьмуком. Вова жил в том же парадном и был очень грамотным. Он умел рабирать по «косточкам» фильмы, которые показывали в кинотеатре имени Чапаева на Львовской Площади. Ребята знали путь проникновения в зал без билетов и смотрели это чудо бесконечно много раз. Фильмы были трофейные. Трудно было поверить, что где-то может быть такая красивая жизнь. Яшка поочередно влюблялся то в Дину Дурбин, то в Марику Рёк, узнавал от Вовы, что в кино бывают символы, штампы и многое другое. Откуда он это знал никто не спрашивал. Кроме того, у Вовы была чудесная память. Он запоминал песни вместе со словами, неважно на каком языке – проверить никто не мог. Даже еврейские словечки Яшка выучил благодаря Вовочке. Идут они как-то по улице и вдруг Вова произносит: «Шлоемэ, боршт!». Придя в себя от хохота, спросили: Откуда это? А Вовочка говорит: -- Сёма, ты что никогда не слыхал, как ваша золовка зовет тестя кушать борщ? Сёма это слыхал почти каждый день, но мимо ушей. А Вова иногда цитировал целые диалоги на еврейском языке, подслушанные в семкиной квартире.

Первую в жизни оперу Яшка улыхал в исполнении двух великих певцов: Семёна

Купершляка и Владимира Кузьмука. Декорацией служила Сёмкина комната, а костюмы доставались из платяного шкафа и менялись взависимости от образа. Вова Кузьмук оказал на Яшку огромное влияние, но почувствует он это через много лет. Педагоги бы с этим не справились никогда.

Где-то в классе седьмом, Сёмкины родители поняли, что сыну с такой фамилией не прожить. Поскольку выбора не было, ее сменили на более серьезную - отцовскую: Шпарберг, что вызвало еще больший восторг в классе. Две ненавистные буквы перекатывались во рту, как хоккейный мячик, запутавшийся в траве. «Так, как же теперь твоя фамилия?» - спрашивал завуч на каждом уроке. Не оказалось у них в семье фамилии, за которую можно спрятаться. Или хотя бы выговорить нормально.

В соседнем доме, примыкавшем с тыла ко двору Яшкиного дома, жил неплохой мальчишка Толик со странной фамилией Крэссэ. Яшка любил приходить к нему. Жил Толик с матерью. Отец погиб. Завидовал Яшка, потому что жили они по-буржуйски: там вода и туалет находились не на улице, а прямо в коридоре. Пускай 10 лампочек, пускай хоть сто, но зато в квартире – мечта! Кроме этого – мраморная лестница на третий этаж и парадное с довоенным запахом сказочного детства.

Толик учился в параллельном шестом классе, говорил по-английски – мама строго следила за этим, и хорошо сочинял стихи стилем Маяковского. «Я же сказать хочу Брозу Тито, пусть он бросает занятье бандита!». Грамотный был мальчик. Яшка сидел рядом и рисовал на этого Тито карикатуры для стенгазеты.

Толик был очень умным. Он безошибочно угадывал в прохожих шпионов или, на худой конец, вредителей советской власти. Яшке он поручал самое ответственное задание: добывать доказательства их шпионской деятельности: он должен был следить за тем человеком, на которого укажет Толик, не спускать глаз, запоминать всех, с кем он будет встречаться. И Яшка следил, прячась за столбами или киосками, которые стояли почти на каждом углу. Было страшно интересно. Но никаких доказательств их преступной деятельности не находил. Он даже не понимал, что значит «преступная деятельность» и как она выглядит. Вот если бы кто-нибудь из них мину под рельсу подложил, тогда бы он сразу Толику сказал.

Вскоре ему это занятие надоело. Он начал понимать, что Толик разыгрывает его, или просто насмехается. Потом вообще к Толику охладел. Тот делал карьеру, а Яшке надо было выживать. И есть всегда хотелось. У Толика никогда ничем не угощали – сами еле сводили концы с концами.

Уроки делать негде. В комнате один стол посреди комнаты с тарелками, ложками - складывать некуда. Шкаф не поставишь - и так не пройти. Диван провалился совсем, на нем и сидеть-то невозможно, а тут еще надо ухитриться ночь переспать вдвоем. У Яшки обнаружились способности к рисованию. Где рисовать, на чем? Разве что на обложках школьных тетрадей.

Иногда Яшка прогуливал первые уроки, забирался на чердак пятиэтажного дома в их же дворе и рисовал карандашом деревья с листочками, которые очень тщательно выписывал.

Абраша про магазин и слушать не хотел – сел на машину - пикапчик для развозки небольших грузов. Яшка окончил семь классов, перешел в вечернюю школу и поступил учеником токаря на завод – другую профессию бандитский двор ему бы не простил. Его заводской наставник, Алеша Волков, в обеденный перерыв, первым делом налил 16-летнему ученику сто грамм водки и предупредил, чтобы он каждый день вносил на это дело «пятерочку». Когда Яшка отказался выпивать, Волков перестал его учить.

Трехсменная работа и вечерняя школа выматывали парня и он буквально валился с ног. Яшка боялся вытянуть уставшие ноги на коротком диванчике, от которого осталось лишь одно название, чтобы случайно не ударить брата в лицо. Но иногда засыпал не сразу и успевал подслушать то, что не произносилось вслух нигде.

Абраша по ночам кипел от бессилия и ненависти. Он не мог простить себе, что не сумел удрать за границу и увезти туда семью. Яшке было страшно слушать, но слова как пули застревали в мозгу, премешивались там с реальностью, и реальность эта оживала в другом ракурсе.

Было очень страшно, но не слушать он не мог. Иногда в нем просыпался Павлик Морозов, но потом он вспоминал свою истерику по кончине «великого» вождя, и ему становилось стыдно. Абраша говорил очень убедительно, но Соня молчала: хватит ей одной тюрьмы.

У Яшки в голове постепенно складывалась картина жизни, которую он совсем не понимал. Вот эти люди, расстреливающие своих граждан, превратившие страну в концлагерь, пухшие от обжорства в блокадном Ленинграде, создающие свои правила жизни для общества которое презирают, запретив всем говорить, писать, рисовать и даже думать, раболепно отдавшие себя на растерзание обыкновенному шизофренику, сумевшему взобраться на омытый народной кровью трон, и сформировали послевоенное общество отпетых негодяев. Эти “революционеры” даже жен своих любимых предавали ради пирожка сладкого. Они спокойно отправляли их на каторгу, в отличие от женщин-декабристок, оставивших уют ради своих любимых революционеров. Чтобы было на кого валить свою беспомощность, тупость и бесплодие в созидании чего-нибудь полезного, они выкормили антисемитского монстра. Разрушать - не создавать. Это их больной мозг придумал процент приема евреев в учебные заведения, на работу, в библиотеку – уж очень они мешали коммунизм строить. Жаль, что не догадались установить процентную норму посещения евреями общественных туалетов. Пацаны еще вырасти не успели, но уже никому не нужны со своими фотоаппаратами, рисованиями.

Но какими же пронырами оказались эти евреи: им учиться не дают, а они всё равно грамотные, уезжают в какую-нибудь тьму-таракань, куда ещё не дошли слухи о евреях вредителях, поступают там в учебные заведения, получают дипломы, на работу устраиваются, сволочи...

Этот народ, талантливый и терпеливый, лишенный своего клочка земли, обкраденный и униженный кучкой кремлевских негодяев, сам иногда превращался в подобие своих мучителей. Сам себя карал, предавал, сажал за колючую проволоку, охранял, расстреливал. И вот теперь на них показывают пальцем и валят всю вину за несостоявшееся счастье. И вся эта адская смесь братских народов, объединенная антисемитизмом, под руководством самой преступной в мире партии, нарекшей себя коммунистической, стала постепенно превращаться в великий могучий советский народ.

Никакой другой народ, тем более с приставкой «великий и могучий», не мог бы составить план по выдумыванию врагов народа для каждого района, села, поселка, предприятия, а по сути – план по бессмысленному уничтожению самих себя, и все дружно старались этот план перевыполнить. В какой стране народ, пусть не великий, мечтал повесить всех врачей на центральных площадях, а лучших ученых собрать в ГУЛАГ, чтобы им легче думалось за колючей проволокой? Сами дохли от пьянства и обжорства, а евреи были виноваты, как всегда. Так они еще потенциальных лауреатов всяких премий, вместе с их родителями, подготовили к отправке в Биробиджан, приказав пустить под откос поезда по дороге в этот «райский» уголок, а также устраивать погромы на промежуточных станциях руками «народных мстителей». Мстить? Кому и за что? И «великие» были готовы к преступлению, которое могло стать намного страшнее «Бабьего Яра».

Только они, «великие», сумели создать подконтрольную судебную систему. Единственно на что «великий народ» оказался способен и неплохо преуспел, так это в усовершенствовании способов уничтожения своих же граждан, писать заведомо ложные доносы и стрелять в затылок жертвам выдуманных преступлений. Главное - это назначить себя «великим» и на этом успокоиться, напиться по этому поводу до бесчуствия, а потом показывать всему миру «кузькину мать» как великое достижение.

Кого винить? Одного главного монстра или всех подряд? Рабочих и колхозников, инженеров и служащих, живших в этом ужасе насилия, страха, лжи? Но это Яшка сумел осознать много позже.

Вот в такой стране жил необычный русский народ еврейской национальности, способный выполнить любой заказ государства. Захотели революцию? Пожалуйста. Уничтожить церкви вместе с попами? Будьте любезны. Нам синагоги тоже нафиг сдались. Они ведь тоже размечтались о светлом будущем. Только мечтали все, а евреи делали, за что расплачивались, расплачиваются до сих пор и будут расплачиваться всегда. Получается, что евреи «губительны» не для всех, а только для тех народов, которые не желают делать свою историю самостоятельно. А советский народ вообще не заинтересован ни в какой сознательной деятельности, видимо, у него другая программа – азартное самоистребление под любым предлогом. Поэтому русские вместе с украинцами и другими «великими братьями» с удовольствием умыли руки и перепоручили все свои главные функции этим ненавистным евреям, чтобы все знали кто виноват. Теперь понятно, что царизм погубили евреи, и революцию сделали евреи, и Советский Союз развалили они же. А евреи, рука об руку со всем советским народом, обманутым красивыми обещаниями, думали, что строят счастливую жизнь. Они мечтали жить как все люди и очень старались, потому что не хотели обратно в черту оседлости. Они строили, воевали, изобретали – у них все получалось. Их сажали, унижали, в них стреляли, а они спрашивали: Вам еще и песни нужны? Их есть у нас сколько угодно. И запела страна, как утро красит нежным светом и что другой такой страны не знает. Неизвестно, какой смысл они пытались вложить в эту оптимистическую строчку, но другой такой страны мир действительно не знал. Но они верили в свои способности, и закажи товарищ Сталин изобилие – уже давно имели бы коммунизм.

Было много еврейских колхозов в Крыму, под Джанкоем. Но в селе Яруга Могилев-Подольской области колхоз имени Петровского был целиком еврейским. На трудодень в 1940 году колхозник получал 2.5 кг пшеницы, 2 кг винограда, 1кг сахара и 20 рублей деньгами. В среднем, где-то 750 рублей в месяц (для сравнения: зарплата врача была 300-350 рублей в месяц). Любой ученый, ставя эксперимент, делает контрольный опыт. Жизнь провела такой эксперимент в селе Яруга. В колхозе им.Петровского – только евреи (опыт). В колхозе им.Хрущева – только украинцы (контроль). Рядом расположенные поля и плантации, примыкающие друг к другу сады и виноградники. Одна и та же почва, одно и то же солнце, одни и те же дождички. В колхозе им.Петровского не просто изобилие, а богатство. В колхозе им.Хрущева нищета и полуголодное существование. Там о деньгах даже не мечтали. Зерна бы хоть немного наскрести на трудодень.

После войны уцелевшие евреи села Яруга воссоздали свой колхоз. В Москве и Ленинграде продавалось вино, сделанное в колхозе им.Петровского, но какое! «Алига- тэ», «Дамские Пальчики», «Мускат», «Воловий Глаз». Продавали неповторимый по вкусу «Французский Ранет». (В колхозе им.Хрущева, страшась тюрьмы за каждый украденный корень, все-таки воровали чахлую свеклу с заросших бурьяном плантаций и гнали из нее вонючий самогон «Три бурячка».) Евреи-колхозники не уступали евреям-интеллектуалам. Такого советская власть допустить не могла. Партийное начальство – Винницкий обком КП/б Украины «демократическими» методами слили оба колхоза в один: имени товарища Хрущева с соответствующим результатом. Все были счастливы.

Дурак он был, этот товарищ Сталин вместе со своим окружением: загнал неугомонный народ в угол, закрыл доступ к образованию и должностям. Не зря Абраша метался по Риге в поисках бреши в колючей проволоке советского гулага. Умники предлагали полную ассимиляцию: засунем наши еврейские носы в задницу, как австралийские страусы в песок! Сменим окончания наших имен, фамилий и отчеств! Забудем лежащих в Бабьем Яре – внуки о них не вспомнят. Более того, стыдиться будут бывшего еврейства. Обведем наше родное КГБ вокруг пальца! И настанет всеобщее равенство и братство, твою мать...

Автобус катил по минскому проспекту. Музыканты джазового ансамбля De Phazz после концерта захотели посмотреть город. Экскурсовод рассказывал о войне, о переплетении разных культур, о коммунистах и фашистах. Уставшие музыканты смотрели в окно и вежливо кивали. Неожиданно один из них спросил:

- А евреям паматники есть?

- Есть, - ответил экскурсовод и рассказал о Яме.

Идея вздвигнуть монумент узникам Минского гетто возникла в 1945 году, когда вернувшиеся с войны солдаты узнали, что их родные убиты и тела брошены в старый песчаный карьер. Причем, убиты не немцами, а соседями, «друзьями», с которыми вместе учились, работали, сидели за одним столом, выпивали. Карьер стали называть Ямой – с большой буквы. Были собраны деньги и известный городской камнетес Мордух Спришен из старого надгробья вырезал обелиск. Надпись для него на идиш написал поэт Хаим Мальтинский, который прошел всю войну до Берлина, в бою потерял ногу.

И вот он, надев все боевые награды, пошел в Главлит – так называлось цензурное ведомство. Цензоры сидели в Доме правительства на шестом этаже. Лифт не работал. Когда одноногий фронтовик добрался до нужного кабинета, от боли и усталости чуть не плакал.

Цензор прочел текст и, как ожидалось, разрешения не дал. Спорить было бесполезно. Уходя, Мальтинский произнес всего одну фразу: У меня там лежат мать, жена и семилетний сын». И произошло чудо: цензор, тоже фронтовик, подписал разрешение.

Но эта бумага окажется плохой защитой: через несколько лет Мальтинского найдут в Биробиджане, куда он уедет работать в издательстве. Его приговорят к десяти годам лагерей за попытку продать американцам Дальний Восток и часть Сибири от Владивостока до Якутска – ни больше, ни меньше! Камнетес Спришен тоже получит десять лет за коллекцию пластинок фирмы «Мелодия» с еврейскими песнями. Такой оказалась цена, которую заплатили создатели за первый в СССР памятник убитым евреям.

«Антисоветская» Яма стояла посреди города как крепость, окруженная врагом. Советская власть будет бороться с ней не на жизнь, а на смерть. И проиграет.

- Можно туда поехать? – попросил музыкат. Просьба была странной, потому что музыкант был негром. Когда подъехали к Яме, он собрал все цветы, подаренные зрителями, сошел по ступеням к памятнику. В темноте черный человек казался призраком. Он положил цветы на камень и молча застыл рядом. Черный человек у Черного обелиска.

Потом он рассказал, что его предки попали в США из Эфиопии и среди них бытовала легенда, что они...евреи. Одно из потерянных израильских колен.

- Это трудно проверить, - сказал он, - проще поверить, - затем протянул экскурсоводу свой фотоаппарат и попросил сфотографировать его на фоне Черного обелиска.

Мудрый вождь, как и его довоенный друг, а потом уничтоженный враг, фюрер, тоже болел антисемитизмом. В его больной голове продолжало зреть и совершенст- воваться одно из самых чудовищных преступлений двадцатого века: уничтожение целого народа лишь только за его национальную принадлежность. Поэтапно, медленно, готовилось полное и окончательное решение еврейского вопроса. Уже уничтожена культура, разогнан еврейский театр, убит Михоэлс, запрещен язык. Пока евреев целенаправленно и методично загоняли в угол. А они, как всегда, бежали впереди паровоза, сочиняли русские песни, забросив свои за ненадобностью.

И вождь был мудр, и народ великий не подкачал – идею поддержали почти единогласно. Только смерть тирана остановила тщательно готовящееся преступление.

Через много лет евреи нашли способ удрать подальше от греха, из страны, где так «вольно дышит человек». Они оставили этот «великий» народ один-на-один со своим величием: пусть насладится уродством, - выкидышем, полученным путем скрещивания воспаленного мозга с руками, растущими из неправильного места. Теперь можете кричать, что евреи уехали и вас обокрали. А брать-то у вас что? В общем, стройте сами, ребята, сочиняйте и сами пойте. Включите радио, пожалуйста...

Июль 1945 года. Московская еврейская газета «Эникайт», по-русски–«Единение». Ничем не примечательная статья журналистки Мирры Железновой, в которой написано, что за годы войны 135 евреев стали Героями Советского Союза. Естественно, что в еврейской газете, на еврейском языке написано о вкладе евреев в победу над фашизмом. О других героях пусть пишут другие газеты, иногда сочиняя несовершённые подвиги (герои-панфиловцы, летчик Гастелло и др.) Статья была написана по справке Министерства Вооруженных сил СССР, подписанной 4 апреля 1945 года начальником 4-го отдела Управления по награждению и присвоению воинских званий, полковником Иночкиным и официально выдана заместителю секретаря еврейского антифашистского комитета Соломону Шпигельглясу по запросу Соломона Михоэлса. Во как серьёзно! А всего-то через два месяца они опомнились. Шпигельгляса нашли мертвым с диагнозом – пищевое отравление. И еще не остывшее тело Соломона присутствовало при обыске квартиры. Искали «отраву», наверное.

Через два года убили Михоэлса. Чтоб под ногами не путался.

«Отраву» нашли у Мирры Железновой. Это была злополучная справка о 135 евреях – героях Советского Союза, на которую она ссылалась при написании статьи. Мирру арестовали за разглашение страшной государственной тайны! Видимо, нет страшне еврея-героя для страны-победителя. Кто же тогда поверит, что евреи всю войну просидели в Ташкенте?

Больше семи месяцев великие русские пинкертоны наслаждались издевательст- вом над журналисткой. 23 ноября 1950 года истерзанную женщину затащили в расстрельный подвал Лубянской тюрьмы.

Кстати, полковник Иночкин за свою подпись получил 25 лет лагерей строгого режима. Нечего с евреями якшаться.

Не знаю, как люди выживали в стране, где понятия не имеешь сегодня, за что тебя арестуют или расстреляют завтра, в стране, где вообще любая деятельность квалифи- цируется как тяжкое преступление.

А вот вообще потрясающая история. Очень уж мало правдоподобная.

Татьяна Григорьевна Гнедич, поэт и переводчик, в 1942 году была мобилизована на должность переводчика в спецредакцию Политуправления ленинградского фронта. Ее мать умерла в блокаду, дом сгорел – деться некуда. Немецкий она знала пассивно, поэтому скоро ее перевели в Разведуправление Балтфлота.

Т.Г.Гнедич, в то время кандидат партии (в Разведуправлении это было необходимым условием), арестовали 27 декабря 1944 года: она сама на себя донесла, вернула в партийный комитет свою кандидатскую карточку, заявив, что не имеет морального права на партийность, после того, что она совершила.

Суть доноса сводилась к следующему: по заказу советского радио, вещавшего на союзников перед открытием второго фронта, она перевела на английский язык поэму Веры Инбер «Пулковский меридиан». Сотрудничавший с Разведуправлением английский моряк, прикомандированный к ней в качестве консультанта, перевод одобрил и якобы сказал: «Вот бы вам поработать у нас – как много вы могли бы сделать для русско-британских культурных связей!».

Его слова произвели впечатление, идея поездки в Великобританию засела в ее сознании, она сочла это предательством – и возвратила кандидатскую карточку. И хитя никаких других грехов за ней не числилось, Гнедич судили и приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению «в измене советской родине» (через девятнадцатую статью, означавшую неосуществленное намерение).

После суда она сидела во внутренней тюрьме ГБ на Шпалерной, в общей камере, в ожидании отправки в лагерь. Однажды её вызвал к себе последний из её следователей и после короткой беседы понял, что имеет дело с уникальной женщиной: она в уме, ничего не записывая, переводила на русский язык поэму Байрона «Дон Жуан».

Он дал Гнедич листок бумаги и сказал:

-Напишите, всё, что вы перевели, - завтра погляжу.

Она не решилась попросить побольше бумаги и села писать. Утром он застал Гнедич за столом: она еще писала, а рядом сидел разъяренный конвоир.

Листок с шапкой «Показания обвиняемого» был заполнен с обеих сторон мельчайшими квадратиками строф, которые и в лупу нельзя было разглядеть.

-Читайте вслух! – распорядился он.

Следователь долго слушал, временами смеялся, не верил ушам. В какой-то момент он прервал чтение:

-Да вам за это надо дать Сталинскую премию! – других критериев у него не было. Гнедич горестно пошутила в ответ: Её вы мне уже дали.

Следователь выделил ей одиночную камеру, книгу Байрона, словарь и бумагу.

Два года Татьяна Григорьевна жила стихами Байрона, редко выходила на прогулку. Правда, когда она ходила из угла в угол в поисках рифмы, надзиратель с грохотом открывал дверь и рявкал:

-Тебе писать велено, а ты тут гуляешь!

В той одиночной камере Гнедич провела долгих два года.

Тюремная машинистка долго возилась с перепечатыванием перевода, а потом Татьяну Григорьевну отправили в лагерь по этапу, где она провела от звонка до звонка оставшиеся восемь лет.

Непонятно, как за такой короткий исторический срок весь советский народ превратился в конвоиров и с энтузиазмом охранял себя от всяких гнедичей и ей подобных.

Маразм крепчал. Братские республики дружно играли в поддавки - игру под названием: «Мы строим коммунизм». Крушили всё, что не вписывалось в их больное воображение. Любимое занятие – чистка кадров. Уже «руководителем», начиная с директора фабрики или завода, мог быть только национальный кадр с партбилетом. Таланты не требовались. Проявлять инициативу становилось опасно. Науку, искусство, да и само производство полностью заменили показухой. Коммунисты одержали убедительную победу над здравым смыслом.

Большой популярностью на Украине пользовалась дачная мебель из лозы, выращиванием которой многие годы занимался известный специалист, директор лозодревкомбината, И.И.Немцов. Он достиг пенсионного возраста, но отдыхать не собирался – был подтянут, бодр, крепок физически, хотел жить долго и приносить пользу отечеству до самой смерти. А польза была огромная: этот комбинат ежемесячно перечислял управлению круглую сумму, не требуя при этом от них ничего.

Местная промышленность крепчала вместе с руководящими кадрами. Вдруг окрепшие руководящие кадры обратили внимание, что этот странный директор, который ничего не просит, не член компартии. Кроме этого вопиющего факта, инициалы И.И. перед благозвучной фамилией Немцов, оказались не “Иван Иванович”, а “Исаак Ильич”, то есть, Немцов был вооружен пятой графой, и потому страшно опасен для всей местной промышленности. Руководство управления на закрытом (кто такие решения делает открыто?) партсобрании постановило: поблагодарить И.И.Немцова за добросо- вестный труд и срочно отправить с глаз долой на заслуженный отдых.

И отправили. Черт с ней, с лозой этой: росла себе травка и будет расти – куда денется? Директором комбината назначили заместителя Немцова, члена партии и без всяких странных инициалов.

Через два года лозы не стало. Производство дармовой мебели сдохло. Немцова обвинили во всех грехах и вредительстве, и попытались испортить человеку его заслуженный отдых. Мечтали даже осудить, как врага народа. Но не сложилось. Немцов успел стать граждани- ном Израиля. Испортил партийным това- рищам всю их оставшуюся жизнь, неблагодарный.

Служба в морфлоте забрала у Яшки четыре лучших года жизни. Благодаря таланту рисовальщика, от него требовали не так Родину защищать, как клеймить позором этих самых защитников. Командиры приносили списки матросов для пропесочивания в стенгазете, а Яшка рисовал на них карикатуры и подписывал в стиле Толика Крэссэ: «Что шинель? Уж скоро лето, дырка там, иль дырка тут... Я порву сегодня эту – завтра новую дадут». «Матрос Рожков совсем не знает ни устава, ни стыда – искра сознания попала ему, как видно, не туда». Cтранно, что демобилизовался не с побитой мордой. Кроме того, он увез с собой одну «военную тайну», из-за которой мог сменить горизонтальные полоски морской тельняшки на клетчатые тюремной робы и сесть на стандартный десятилетний срок. И виновата в этом – стенгазета.

Название газеты не менялось из номера в номер: если «Звезда» - так на всю жизнь. Сложности возникали с эпиграфом: каждый новый выпуск должен сопровождаться «мудрыми» высказывани-ями наших вождей.

Полки библиотеки прогибались под тяжестью великих трудов. Но кто их читал? Поэтому Яшка напрягал свои мозги и сочинял будущим строителям коммунизма напутственную чушь за подписью очередного классика – Ленина, Маркса или Энгельса. Замполит части, капитан второго ранга, любил матроса Роменского за его глубокие знания и иногда просил «не в службу, а в дружбу» подобрать что-нибудь подходящее для очередного своего выступления. Непороч- ная связь с великими могла вылиться в дополнительный том их собрания сочинений или завершиться военным трибуналом, что более вероятно. Спасло, скорей всего, что никто из начальства эти труды никогда не читал.

Когда Яшка вернулся в Киев, Соня еще

продолжала работать только благодаря Абраше, который ухитрялся перед своей работой отвозить жену на фабрику и вечером забирать.

Соня начала задыхаться. Перестал работать сердечный клапан. Война, эвакуация, страшная смерть отца и брата, тюрьма и сырая квартира с крысами, сделали свое дело. Соня мечтала хоть немного пожить в нормальных человеческих условиях, «надышаться», как она говорила, поэтому стали на очередь в кооператив. Яшка вернулся из армии уже в новую квартиру. Тоже однокомнатную, но зато на 4 этаже и с балконом, буквально, в двух кварталах от института легкой промышленности. Шустрый Зямка за это время успел жениться. Сменил имя и стал Сашей. Зяма Покрас тоже невзлюбил свое и стал Толиком. Соню теперь называли Софья Григорьевна, а Абрашу – Аркадий Маркович. Произносить вслух старые имена стало неприлично.

Как-то, проходя мимо киевского Университета, Яшка увидел приятного молодого человека в дорогом костюме. Тот спускался по лестнице к машине, припаркованной у входа в здание.

«Толик Крэссэ?» – подумал Яшка. Толик тоже узнал его и буквально сгреб в объятия.

– Какая встреча! Какими судьбами? – Толик засыпал Яшку вопросами и не дожидаясь ответа, начал хвастаться: я преподаю в этом университете английский, на профессорской должности, вот моя «Волга», нет, я не Крэссэ, перешел на мамину фамилию – Довгонос. Недавно, говорит, встречался с Алексеем Николаевичем, он помог маму в спецбольницу устроить. Помнишь мою маму? Я не знал этого товарища и спросил:

- А кто это?

-Как кто? Косыгин, конечно!

Я понял, что нужно удирать, пока хохот меня не задушил окончательно. Тут он увидел двух пацанов, заглядывающих в его машину, протянул руку, сделав жест, как бы отгоняя назойливую муху, и сказал с английским акцентом: - Малчык, малчык... Ну, ладно, заходи как-нибудь. Спешу, извини.

Льготы для демобилизованных позволяли поступать в любой ВУЗ. Яшка выбрал политехнический. «Сыночек, - сказала Соня, – зачем тебе такая тяжелая профессия? Ведь рядом с нами институт Легкой промышленности. Посту- пай туда». В этом была вся Соня. Раз промышленность легкая, значит и сыну будет легко в этой жизни.

В Политехнический Яшка благополучно провалился, хотя экзамены сдал, но не прошел то ли по баллам, то ли по процентам.

Болезнь прогрессировала. Соня уже перестала подниматься с постели, дышала воздухом из кислородных подушек. Яшка через год стал студентом маминого любимого института. «Мама, - сказал он, - я поступил. Ты об этом мечтала?»

Соня умирала. Сейчас операции по восстановлению работы сердечного клапана делают как простой аппендицит, а тогда спасти ее не было никакой возможности. Соня много думала, оставаясь одна в квартире, и не могла понять, куда ушли 20 послевоенных лет? Это же лучшие годы, потому что была молодой, красивой женщиной. Хорошие дети и любимый муж. С кем боролась? Государству она не нужна вместе со своими способными детьми и трудягой мужем. Выживала вместо того, чтобы жить. Не научись воровать – погибли бы. Но воровала ведь не только фабрика, а вся страна – государству было проще пустить жизнь на самотек, чем создавать нормальную экономическую систему.

Правительство объявило коммунизм, к которому повело свой великий народ, рубя ему, любимому, головы по дороге к объявленному светлому будущему.

А по ночам снился Бабий Яр: болотная трясина засасывает ее вместе с детьми все глубже и глубже. Она видит папу. Он держит на руках своего горбатого сына и пытается вытолкнуть наверх, но тот все время падает обратно. Какие-то военные в новеньких гимнастерках с пистолетами бродят наверху и смеются. Этот страшный, нечеловеческий смех. Она протягивает руки, моля о помощи, но никто не обращает внимания. Она не тонет и выбраться не может. Уже нечем дышать, но никому нет до нее дела. Вместе с ней тонет довоенный сказочный Теремок, послевоенный Сарай и однокомнатный Рай на четвертом этаже с балконом. Бабий Яр длиною в жизнь. Страшно.

Было 17 июля – день Авиации и Флота. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» - торжественно выводил знаменитый хор под аккомпанимент духового оркестра.

Советские люди, опьяненные своим величием, даже не догадывались, что задолго до войны этот марш пел немецкий хор под аккомпанимент немецкого духового оркестра. И хотя они пели по немецки, в припеве четко слышался знакомый до боли салют фюреру: «Хайль Гитлер!». Но наши поэты слова переписали, а песню перепели. Делов-то...

В этот торжественный для авиации день, Яшка пришел домой с красивой девушкой.

- Мы скоро поженимся, - сказал он. – Поверь, мамочка, у нас будет сказочная жизнь.»

-Дай-то, Бог! - сказала Соня и тяжко вздохнула под бравурный авиамарш, который доносился из постаревшего, помятого временем репродуктора.

Она прожила всего 51 год. Абраша пережил ее на пять лет.

Иллюстрации автора и M.Zurakhov.